医療におけるコンコーダンスの姿勢については、わたしもくすりの適正使用協議会で考え方を深め、岩堀先生とのお付き合いもその頃からです。 岩堀先生が編著者としてあらためて簡易な読み物としてコンコーダンス・モデルについて紹介しているのが本書です。10年前のコンコーダンス提唱の原本よりもお値段もお手頃です。

先生にお任せする、という判断自体も、コンコーダンス・モデルにおいて話し合った結果の合意として捉えます。ここがとても重要と思います。患者の意見を尊重することは””患者様”としてこびへつらうことではありません。患者の意見を尊重する、けれども専門家としての見解を伝えることが正しい行為です。その上で、セカンドオピニオンや他での治療を求める患者がいても、それはそれ。ただし、少なくとも、患者自身が自分自身の身体状況・病態を理解できるよう説明する責任があります(患者が正しく理解していない(しようとしない)場合もありますが・・・そうであっても、それが患者の意志であれば尊重される、ということになります)。その人の人生は、それが他人に迷惑をかけていない状況において、かつ、法的な違反とならばい場合において、その人のもの、ということかもしれません。

患者にとって治療の多くの部分を薬が提供しています。最終的に薬物療法に進むまえに、外科的処置、栄養指導、運動指導、などあります。薬を使うに当たっては、コンコーダンス・モデルで特に患者にとって重要な伴走者となり得るのが薬剤師です。ただし・・・残念ながら、そこまでの行動をとってくれる薬剤師は、今のところそう多くはないと思います。現在、厚生労働省で、薬剤師のありかたを検討し、また薬局に対して差別化を図るという事が進められています。いち患者として、または患者の卵(将来、薬を使う者)として、どのようなコミュニケーションを医療者に求めるか、それに応じて自らの果たすべき役割も変わってくる、という自覚も必要かなと思いました。

追伸:岩堀先生から謹呈いただいた本、サインもらえば良かった!

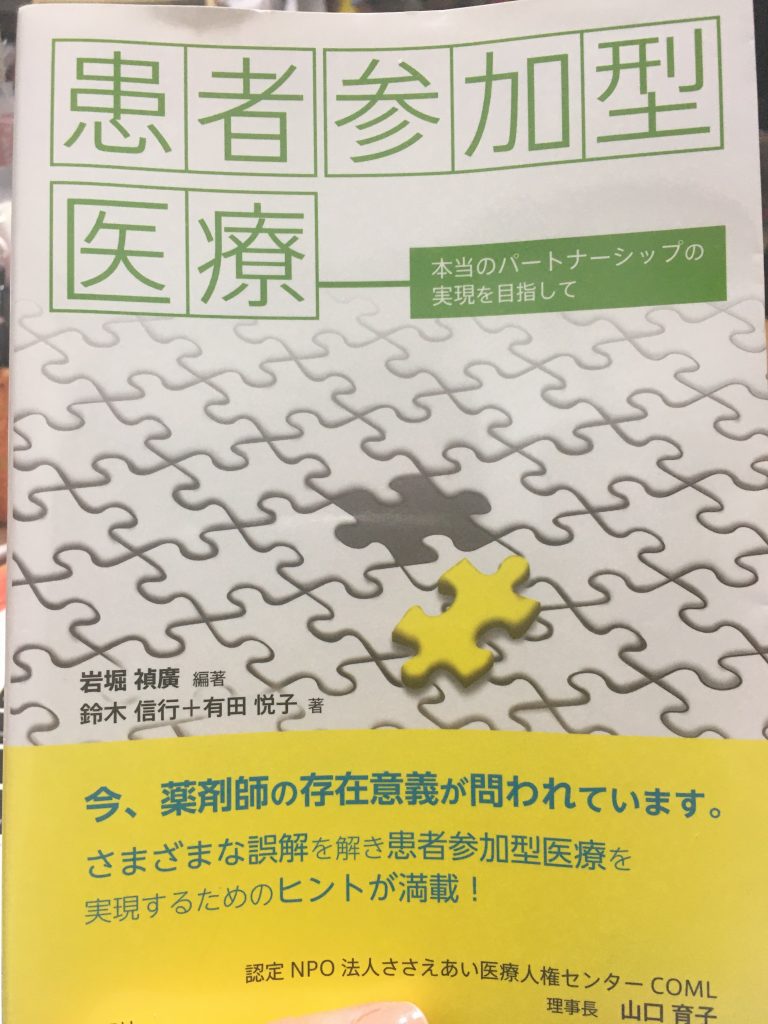

患者参加型医療‐本当のパートナーシップの実現を目指して‐ www.yakuji.co.jp/entry72361.html

薬事日報 2019年

もともとの本はこちら https://www.yakuji.co.jp/entry18596.html

なぜ、患者は薬を飲まないのか? 「コンプライアンス」から「コンコーダンス」へ

著者 クリスティーヌ・ボンド (編集)

訳者 岩堀 禎廣 、ラリー・フラムソン

薬事日報 2010年 4700円